Kategorie: Hessen

30. Juli 2016

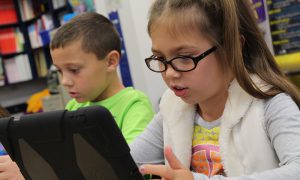

Schulen aus der Kreidezeit holen

5. Juni 2016

Was Neoliberalismus ursprünglich bedeutet.

24. August 2015

Offener Brief: Danke für fast 14 sehr spannende Jahre

6. April 2015

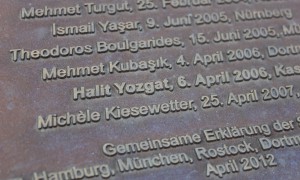

Das hessische Opfer der NSU-Morde heißt Halit Yozgat.

22. März 2015

Noch viel zu tun …

17. September 2014

Interview „Schwarz-Grün regiert bislang nicht“

24. August 2014

Kevin, Chantal, Sophia und Maximilian*

28. Juni 2014